| Главная | Личные истории | Пушкин -37 год | Судьбы известных людей | Использованные материалы |

|

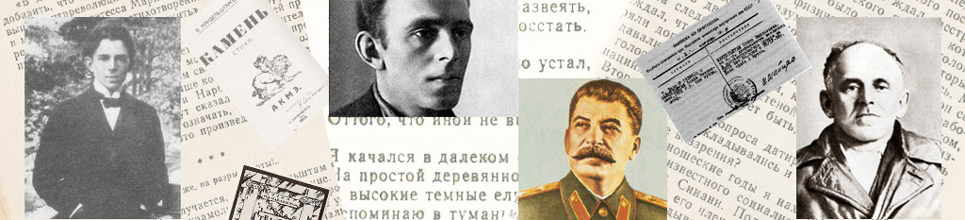

Воронеж.

«Попробуйте меня от века оторвать! —

Ручаюсь вам, себе свернете шею!» Люблю шинель красноармейск ой складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий И волжской туче родственный покрой, Чтоб, на спине и на груди лопатясь, Она лежала, на запас не тратясь, И скатывалась летнею порой. Проклятый шов, нелепая затея Нас разлучили. А теперь, пойми – Я должен жить, дыша и большевея, И перед смертью хорошея, Еще побыть и поиграть с людьми. (Май-июнь, 1935) Он сам еще даже не понимал, что с ним произошло. Он думал, что он – все тот же, прежний, несломленный, одержимый неистребимым сознанием своей правоты: Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли. (Май, 1935) А «блестящий расчет» тем временем уже дал в его душе свои первые всходы. И «шевелящиеся губы» непроизвольно лепили уже совсем иные слова: Да, я лежу в земле, губами 1шевеля, Но то, что я скажу, заучит каждый школьник: На Красной площади всего круглей земля, И скат ее твердеет добровольный... (Май, 1935) Почвой, на которой проросло это странное семя,

было – завладевшее душой поэта сознание противоестественности своего

насильственного отторжения от жизни, нормальное человеческое желание

«побыть с людьми». Когда-то, в доброе старое время, факт ареста

сам по себе еще не делал это естественное желание столь трагически

неосуществимым. Человек был отторгнут от жизни, но связь его с людьми

не прерывалась. Сталинская тюрьма представляла в этом смысле совсем

особый случай. Здесь сам факт насильственного изъятия из жизни сразу

отнимал у заключенного право на сочувствие, хотя бы тайное, тех,

кто остался на воле. Отнимал даже право на их жалость. Мандельштам

столкнулся с этим тотчас же после ареста, по дороге в Чердынь. Не спрашивай, как набухают почки... А вы, часов кремлевские бои – Язык пространства, сжатого до точки. (Апрель, 1935) Н.Я. Мандельштам считает эти настроения последствием

травматического психоза, который Мандельштам перенес вскоре после

ареста. Говоря о том, как быстро Мандельштам сумел преодолеть эту

тяжелейшую психическую травму, она замечает: «Единственное, что

мне казалось остатком болезни, это возникавшее время от времени

желание примириться с действительностью и найти ей оправдания. Это

происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно

в те минуты он находился под гипнозом. В такие минуты он говорил,

что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить

по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах». И шестикратно я в сознанье берегу, – Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы, Его огромный путь через тайгу И ленинский Октябрь – до выполненной клятвы. Правдивей правды нет, чем искренность бойца. Для чести и любви, для воздуха и стали Есть имя славное для сильных губ чтеца, Его мы слышали, и мы его застали. Казалось бы, расчет Сталина полностью оправдался.

Стихи были написаны. Теперь Мандельштама можно было убить. Но Сталин

ошибся. Мандельштам не был мастером. Он был поэтом. Он написал стихи,

возвеличивающие Сталина. И тем не менее план Сталина потерпел полный

крах. Потому что такие стихи мог написать Лебедев-Кумач. Или Долматовский.

Или Ошанин. Кто угодно! Чтобы написать такие стихи, не надо было

быть Мандельштамом. Чтобы получить такие стихи, не стоило вести

всю эту сложную игру. Сталин дал Мандельштаму на попытку три года

жизни. Попытка не удалась. Срок истек.

|