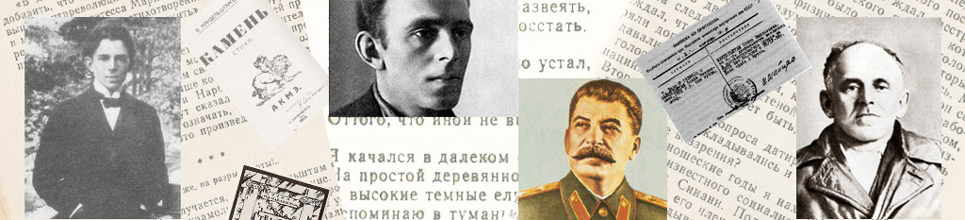

| Отношения

с властью

Часть вторая. Страх. «Мне хочется бежать от моего порога…»

В стихах 20-х и 30-х годов Мандельштам активизирует диалог с собственным

временем, в них особое значение приобретает социальное начало, открытость

авторского голоса. Сверхличной темой становится то, что происходит

со страной, с народом. Новая глава – преодоление страха

<...> Мне хочется бежать от моего порога.

Куда? На улице темно,

И, словно сыплют соль мощеною дорогой,

Белеет совесть предо мной. <...>

Несколько стихотворений в 24-25-м гг., а за ними

пятилетний перерыв, почти полное молчание. В 30-м году путешествие

в Армению, цикл шершавых, терпких стихов о ней, и следом, в октябре,

- серия ужаса:

Куда как страшно нам с тобой,

Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,

Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,

Заесть ореховым пирогом...

Да, видно, нельзя никак.

(1930)

ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез. <...>

Петербург, я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

(Декабрь 1930)

Мы с тобой на кухне посидим,

Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож да хлеба каравай...

Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери

Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,

Где бы нас никто не отыскал.

(Январь 1931)

Помоги, Господь, эту ночь прожить,

Я за жизнь боюсь - за твою рабу...

В Петербурге жить - словно спать в гробу.

(1931)

Нет, не спрятаться мне от великой муры

За извозчичью спину - Москву.

Я трамвайная вишенка старой поры

И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедем на "А" и на "Б"

Посмотреть, кто скорее умрет,

А она то сжимается, как воробей,

То растет, как воздушный пирог. <...>

(Январь 1931)

Уже не просто страх - судорога, тоска предсмертная...

Пока он не совершил ничего определенно опасного, тяжелой "вины"

на нем еще нет. Некоторые стихи еще печатаются в "Звезде",

в "Новом мире", в "Литературной газете", и по

числам представляется, что издатели выдергивали невысохшие строчки

у автора из-под рук. У супругов не было ни жилья, ни денег, но то

была их хроническая болезнь, в этом смысле 31-й год обыкновенен.

Вот что в этом случае пишет о Мандельштаме его жена, Надежда Яковлевна:

«Он страха не знал, хотя мог испугаться любой чепухи… Он пугался

тени зла, но страха не знал. Объяснить этого я не могу, но видела

собственными глазами, что он прожил без страха. Его свобода заключалась

в радости. Он на время потерял радость…»

Сквозь всю лирику конца 20–-х годов проходит сквозной нитью мотив

жалобы: "И мне уже не хватает меня самого"; "Уж до

чего шероховато время, / Я все-таки люблю его за хвост ловить";

Я не хочу средь юношей тепличных / Разменивать последний грош души;

"Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье"; "Измеряй

меня, край, перекраивай" и т.п.

В этих признаниях-жалобах, помимо печали, настойчиво звучит и надежда

на преодоление усталости, одиночества, на то, что "придет выпрямительный

вздох".

На исходе 20-х годов Мандельштам понял всю иллюзорность надежд на

возможность равноправного сотрудничества людей культуры с властью,

понял, какой страшной и унизительной ценой надо платить за видимость

сотрудничества, увидел, на кого делает ставку власть, - и вернулся

к оппозиции, прекрасно понимая, чего это будет стоить ему.

В «Четвертой прозе», написанной на переломе от 20-х к 30-м годам,

переломе, который хрустом костей оглушил страну, Мандельштам подвел

итог своим отношениям – даже не с властью! – с гигантской системой

мировоззрения, основанного на антикультуре, на аморализме, на презрении

к личности человека. Посланец гармонической культуры сводит здесь

высокие счеты с разорванным, безжалостным, кризисным сознанием.

Прославим роковое бремя,

Которое в слезах народный вождь берет,

Прославим власти сумрачное бремя,

Ее невыносимый гнет.

В ком сердце есть, тот должен слышать, время,

Как твой корабль ко дну идет. <...>

Ну что ж, попробуем: огромный,

неуклюжий,

Скрипучий поворот руля.

Земля плывет. Мужайтесь, мужи,

Как плугом океан деля.

Мы будем помнить и в летейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

(Март 1918)

Вот что говорит по поводу "Сумерек" Илья Эренбург: "...тогда

не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники

еще не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский

поэт, которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни,

тщедушный и мнительный Осип Мандельштам написал замечательные строки:

"Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот

руля"..."

Для Мандельштама сущность новой власти обнажилась с первых дней,

и он ощутил роковой смысл несовместимости с нею. Предчувствие трагедии

сделалось постоянным спутником, с которым предстояло жить, но срок

развязки пока еще казался далеким.

|