|

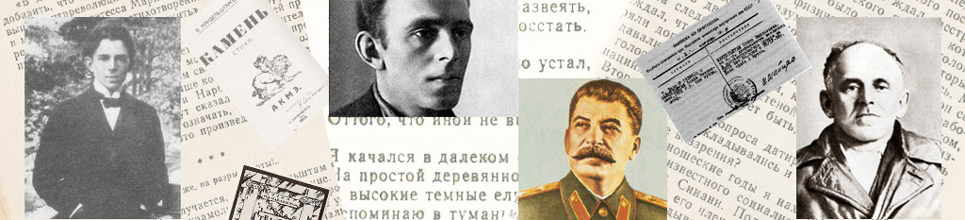

Портрет

Немногие

из русских поэтов ощущали ход собственной жизни как историю Росси

с той силой, что присуща была в этом отношении Мандельштаму. Не

только историкам литературы, но и социальным психологам еще предстоит

думать над загадкой – почему именно Осип Мандельштам, хрупкий, тяжело

переносивший бытовые лишения (хотя и встречавший их с достоинством),

вовсе не отличавшийся бесстрашием, нестойкий на допросах, рафинированный

интеллигент-интеллектуал с измотанными нервами, а отнюдь не собранный

политический борец, почему именно он – единственный! – в страшном

1933 году (позади чудовищное преступление власти – голод, подавивший

крестьянство, впереди – убийство Кирова и террор), - почему именно

он решился бросить открытый вызов Величайшему Палачу Всех Времен

и Народов, написав и распространив стихотворение «Мы живем под собою

не чуя страны…»? Как объяснить этот феномен человека, о котором

Надежда Яковлевна Мандельштам сказала с беспристрастной точностью

– «всем напуганный и ничего не боящийся»?

Немаловажную роль в анализе литературных трудов поэта играет рассмотрение

его психо-эмоционального портрета, который в случае Мандельштама

являлся непосредственной проекцией его сложного духовного и психологического

состояния. О внешности Осипа Эмильевича сочиняли многочисленные

анекдоты и небылицы, его нестандартное поведение, экспрессивные,

порой неожиданные поступки вызывали удивление, смех, сочувствие.

Но каждая черта его говорила о неадекватности своему веку, так жестоко

перемоловшему и проглотившему его, о духе несломленном, не дававшем

покоя поэтической совести Мандельштама. Собирая воспоминания друзей

и просто современников, мысленно восстанавливая каждую мимическую

морщинку поэта, мы сталкиваемся уже не с кумиром, не с автором,

не с хрестоматийным именем, но с человеком, настоящим, когда-то

жившим, дышавшим, как мы, но только когда-то. Рассказывая о судьбе

Мандельштама, мне хотелось бы начать движение от частного, личного,

человеческого, уникального, а именно с внешности и портрета, вопреки

системе, погубившей миллионы таких же личных и частных. Для начала

обратимся к воспоминаниям и свидетельствам.

«По соседству с нами, за отдельным столиком, сидел какой-то юноша,

привлекший наше внимание своей не совсем обычной наружностью. Больше

всего он был похож на цыпленка, и это сходство придавало ему несколько

комический вид. Но вместе с тем в чертах его лица и в красивых грустных

глазах было что-то очень привлекательное…

Больше всего меня поражала в нем его необыкновенная впечатлительность.

Казалось, для него действительно были еще новы "все впечатленья

бытия", и на каждое из них он откликался всем своим существом.

В нем была тогда юношеская экспансивность и романтическая восторженность,

плохо вяжущаяся с его позднейшим поэтическим обликом» (Михаил Карпович)

1907 г.

«Щуплый, маленький, с закинутой назад головкой, на которой волосы

встают хохолком, он важно запевает баском свои торжественные оды,

похожий на молоденького петушка, но, безусловно, того, что пел не

на птичьем дворе, а у стен Акрополя. Легко понять то, чего, собственно

говоря, и понимать не требуется, портрет, в котором все цельно и

гармонично» (Илья Эренбург).

1917-18 гг.

"Осип Мандельштам пасся, как овца по дому, скитался по комнатам,

как Гомер. Человек он в разговоре чрезвычайно умный. <...>

Ахматова говорит про него, что он величайший поэт. Мандельштам истерически

любит сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде,

он умудрялся остаться избалованным. Его какая-то женская распущенность

и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка

художника, а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном

своем деле, - он как обезьяна, которая, по словам индусов, не разговаривает,

чтобы ее не заставили работать" (Виктор Шкловский).

"...это странное и обаятельное существо, в котором податливость

уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности

с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность

с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над

одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим

- и т.д. Не любить его было невозможно... <...> В часы обеда

и ужина [он] появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы

и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: - Ну, а теперь будем

ужинать!.." (Вл.Ходасевич).

"Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших

его <...> житейских "катастроф". Ветер вдохновения

проносил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается

мне М. смеющимся. <...> А в стихах <...> о себе, о печалях

своих если и говорил, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью.

Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой" (С.Маковский).

«Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал

не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти

все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда

не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки….

Любил говорить про что-то, что называл своим "истуканством".

Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки.

Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами

диван на "Тучке" и хохотали до обморочного состояния...

Я познакомилась с О. Мандельштамом на "Башне" Вячеслава

Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем

в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки» (А.

Ахматова).

«Мандельштам был очень ласков, — вспоминает Артур Лурье, — близких

своих друзей он любил гладить по лицу с нежностью, ничего не говоря,

а глядя на них сияющими и добрыми глазами».

«Мандельштам — самое смешливое существо на свете», — заявляет Георгий

Иванов.

А вот, что вспоминает об Осипе его младший брат Евгений: «Об учебе

Осипа в младших классах мы можем судить не только на основании моих

или Осиных воспоминаний. У меня сохранился любопытный документ —

“Сведения об успехах и поведении ученика 3 класса Тенишевского училища

Мандельштам Осипа за 1901/2 г.”. Он представляет собой перечень

характеристик Осипа и его успехов в занятиях, написанных преподавателями

различных предметов. Причем уже тогда, в гимназисте третьего класса,

некоторые преподаватели отмечают черты характера, которые сохранились

у Осипа на всю жизнь. Пожалуй, наиболее интересен в этом отношении

отзыв преподавателя географии: “Очень способный и необыкновенно

старательный мальчик, правдив, очень впечатлителен и чувствителен

к обиде и порицанию, владеет хорошо слогом...

И в годы признания и поэтической славы, и в годы неурядиц и бед

Осип оставался верен себе и очень часто в общении с людьми утверждал

свое право на исключительность, перенося это не только на быт, но

и на деловые отношения с издательствами, редакциями, Союзом писателей.

Мог написать и наговорить в такие минуты людям много обидного, оскорбительного.

Он был “взрывчатым”, быстро воспламенялся, но и легко остывал».

Н.Чуковский написал: "...у него никогда не было не только никакого

имущества, но и постоянной оседлости - он вел бродячий образ жизни

...я понял самую разительную его черту - безбытность. Это был человек,

не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада".

В.Шкловский сказал о Мандельштаме: "Это был человек... странный...

трудный... трогательный... и гениальный!"

Так написал о нем один из самых известных питерских эссеистов Самуил

Лурье: «Дамы влюблялись в него не пылко и ненадолго: слишком был

безобидный, совсем без демонизма. Разве что капризный, а в сущности

— смешно сказать о поэте — кроткий. Вообще почти смешной: телосложение

пингвина, походка, как у Чарли Чаплина. Повадка щегла — лицо донельзя

человеческое — и божественный ум! Ни одна не бывала с ним счастлива

— но так весело не было ни с кем.

Ты запрокидываешь голову

—

Затем, что ты гордец и враль.

Какого спутника веселого

Привел мне нынешний февраль! — писала Цветаева».

«Тоненький, щуплый, с узкой

головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком

и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха.

Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся

на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я

написал новые стихи». Закидывал голову, выставляя вперед острый

подбородок, закрывал глаза — у него были веки прозрачные, как у

птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный

голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на

заклинание или молитву. Читая стихи, он погружался в «аполлинический

сон», опьянялся звуками и ритмом. И когда кончал, смущенно открывал

глаза, просыпался» (Константин Мочульский).

Эти и многие другие свидетельства позволяют прейти к более общему

рассмотрению психо-эмоционального портрета Мандельштама. У Арсения

Тарковского есть стихотворение, в котором выразительно запечатлен

неповторимый облик О. Мандельштама:

Эту книгу мне когда-то

В коридоре Госиздата

Подарил один поэт;

Книга порвана, измята,

И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличье

У поэта нечто птичье

И египетское есть;

Было нищее величье

И задерганная честь.

Как боялся он пространства

Коридоров! Постоянства

Кредиторов! Он, как дар,

В диком приступе жеманства

Принимал свой гонорар...

Гнутым словом забавлялся,

Птичьим клювом улыбался,

Встречных с лету брал в

зажим,

Одиночества боялся

И стихи читал чужим.

Мандельштам был истинным

аристократом духа – то есть высоким демократом по своему мировосприятию.

Его культура проницала и объединяла самые разные пласты социального

сознания. Он чрезвычайно ценил этот демократизм в русской литературе

– от Пушкина до Некрасова. В нем совершенно не было интеллектуального

снобизма и стремления отмежевать культуру от быта. Себя он сознавал

посланником русской и мировой культуры в новой эпохе, в повседневной

жизни, а культура была для него равнозначна абсолютной ответственности.

|