| «Не

чуя страны»

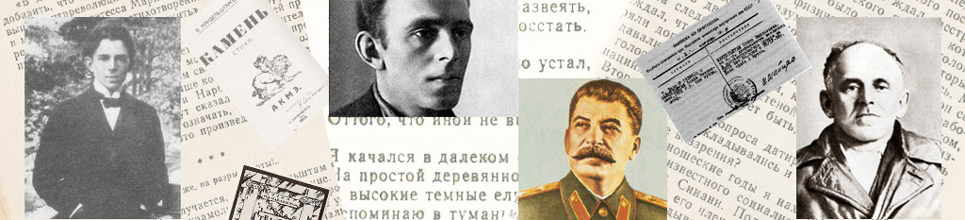

В октябре 1933-го Мандельштаму дают квартиру в одном из первых кооперативных

писательских домов в Нащокинском переулке, д. 3/5. Кто внес деньги

за квартиру, Мандельштамы не знали, но не могли не догадываться,

что это был аванс. Аванс со стороны власти. В ноябре Мандельштам

написал стихотворение «Квартира»:

И стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

И я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть.

Стихи были написаны в момент неожиданного «преуспеяния»

- Мандельштама пугал даже призрак благополучия посреди народной

трагедии. Уже в ноябре 1933 года Осип Мандельштам пишет небольшое

стихотворение, которое будет стоить жизни его автору:

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, –

Там припомнят кремлёвского горца

Его толстые пальцы, как червы, жирны,

А слова, как пудовые гири верны.

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычит.

Как подковы кует за указом указ –

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, – то малина

И широкая грудь осетина.

Струве: «Чтобы в полной мере оценить поэтический

акт Мандельштама, нелишне вспомнить, что как раз в ноябре того же

года был сдан в печать роскошный in folio в 400 страниц, целиком

посвященный возвеличению Сталина, Ягоды, всех чекистов, кто воспользовался

каторжным трудом сотен тысяч заключенных, чтобы выстроить в рекордные

сроки Беломорский канал. В оглавлении этого внушительного коллективного

труда стояли имена М.Горького, М.Зощенко, Вс. Иванова, А. Толстого,

Бруно Ясенского, Л. Авербаха, К. Зелинского, Д. Мирского (погибшего

несколькими годами позже в тех же северных лагерях), В. Перцова,

В. Шкловского, ближайшего друга Мандельштама, - словом, почти весь

цвет советской литературы и критики».

Но Мандельштам не только написал это стихотворение. Он начал его

читать. Вспоминает друг поэта биолог Борис Кузин: «Однажды утром

Осип Эмильевич прибежал ко мне в сильном возбуждении, но веселый.

Он прочитал стихотворение о Сталине. После паузы остолбенения я

спросил, читал ли он это еще кому-нибудь. “Никому. Вам первому.

Ну, конечно, Наденьке”. Я умолял его больше никому не читать этого.

В ответ последовал очень веселый и довольный смех, но все же обещание

никому не читать эти стихи он дал». Под великим секретом поэт читает

«Горца» 11 лицам. Некоторые современники (из тех немногих, кому

это стихотворение тогда стало известно) отзывались о нем пренебрежительно:

«Эренбург не признавал стихов о Сталине. Он называл их “стишками”...

Илья Григорьевич справедливо считает их одноплановыми и лобовыми,

случайными в творчестве О. М.». (Надежда Мандельштам. Воспоминания)

Еще резче выразился Б.Л. Пастернак. Выслушав стихотворение из уст

автора, он просто отказался обсуждать его достоинства и недостатки.

«Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину

города в районе Тверских Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку

скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про

кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал: “То, что вы мне

прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не

литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и

в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я

ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому».

Совершенно так же (дословно, точно они сговорились) в аналогичной

ситуации высказался еще один поэт, с которым Осип Эмильевич был

на дружеской ноге.

«В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе с Г.А.

Шенгели... И мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели пришел к Мандельштаму,

еще до его ссылки, в комнатку в Доме Герцена, и Мандельштам прочел

нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав

поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он

боится, и не может не прочесть эти строки...

Шенгели побледнел, сказал:

– Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...»

Мандельштам, конечно, и сам прекрасно понимал, что, сочиняя, – а

тем более читая вслух хотя бы и самым надежным слушателям из числа

своих знакомых, это стихотворение, – он совершает акт самоубийства:

«Утром неожиданно ко мне пришла Надя, можно сказать, влетела. Она

заговорила отрывисто. “Ося сочинил очень резкое стихотворение. Его

нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще

кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите

его потом людям. Ося прочтет его вам, а потом вы выучите его наизусть

со мной. Пока никто не должен об этом знать. Особенно Лева”.

Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли в Нащокинский. Надя оставила

меня наедине с Осипом Эмильевичем в большой комнате. Он прочел:

“Мы живем, под собою не чуя страны” и т.д. все до конца – теперь

эта эпиграмма на Сталина известна. Но прочитав заключительное двустишие

– “что ни казнь у него, то малина. И широкая грудь осетина”, он

вскричал:

– Нет, нет! Это плохой конец. В нем есть что-то

цветаевское. Я его отменяю. Будет держаться и без него... – И он

снова прочел все стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением:

Как подковы дарит за указом указ –

Кому в лоб, кому в пах,

Кому в бровь, кому в глаз!!

– Это комсомольцы будут петь на улицах! – подхватил

он сам себя ликующе. – В Большом театре... на съездах... со всех

ярусов... – И он зашагал по комнате.

Обдав меня своим прямым огненным взглядом, он остановился:

– Смотрите – никому. Если дойдет, меня могут...

РАССТРЕЛЯТЬ!»

Это было сказано не для красного словца. Конечно, могли расстрелять.

Строго говоря, даже не могли не расстрелять. С момента ареста (его

арестовали в ночь с 13 на 14 мая 1934 года) он – по собственному

его признанию – все время готовился к расстрелу: «Ведь у нас это

случается и по меньшим поводам». Но когда он читал свою «эпиграмму»

Эмме Григорьевне, эта жуткая перспектива маячила где-то на периферии

его сознания как реальная, но все-таки не неизбежная угроза. В тот

момент (это ясно видно из всего его поведения) он был упоен своей

поэтической удачей и гораздо больше, чем страхом перед неизбежной

расплатой, озабочен тем, чтобы стихотворение «держалось». Запись

Э. Герштейн неопровержимо свидетельствует, что сам Мандельштам вовсе

не считал, что это его стихотворение – не факт поэзии, а всего лишь

некий политический жест.

Художественную, эстетическую ценность стихотворения отметила, пожалуй,

только одна Ахматова. Это видно из протокола допроса Мандельштама,

записанного рукой следователя, где на вопрос: «Как реагировала Анна

Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как

она его оценила?», подследственный отвечает:

«Со свойственной ей лаконичностью и поэтической

зоркостью Анна Ахматова указала на “монументально-лубочный и вырубленный

характер” этой вещи...»

Поэтическую мощь, вот эту самую «вырубленность»

образного строя стихотворения спустя целую эпоху почувствовал и

по-своему выразил другой поэт – Фазиль Искандер. Он даже высказал

весьма неординарное предположение, что именно этими своими качествами

стихотворение впечатлило и самого Сталина.

«Ужас перед обликом тирана, нарисованный поэтом, как бы скрывает

от нас более глубокий, подсознательный смысл стихотворения: Сталин

– неодолимая сила. Сам Сталин, естественно, необычайно чуткий к

вопросу о прочности своей власти, именно это почувствовал в первую

очередь.

Наши речи за десять шагов не слышны.

Конец. Кранты. Теперь что бы ни произошло – никто

не услышит.

А слова как тяжелые гири верны.

Идет жатва смерти. Мрачная ирония никак не перекрывает

убедительность оружия. Если дело дошло до этого: гири верны.

Он играет услугами полулюдей.

Так это он играет, а не им играют Троцкий или

Бухарин. Так должен был воспринимать Сталин...

Думаю, что Сталину в целом это стихотворение

должно было понравиться... Стихотворение выражало ужас и неодолимую

силу Сталина. Именно это он внушал и хотел внушить стране. Стихотворение

доказывало, что цель достигается...»

Тем не менее, именно в это время в разговоре с Ахматовой Мандельштам

произносит: «Я к смерти готов», что можно считать высочайшим сознанием

своей трагедии.

|