|

Личная

история Вячеслава Роальдовича

Рассказ мамы Вячеслава Роальдовича Лещинера.

Натэла Хитарова

Детство и юность «под солнцем сталинской

конституции».

Детям и внукам посвящается

«Времена не выбирают – в них живут и умирают...»

A.Kушнер

Когда

произошла Октябрьская революция (в 1917 г.) моему отцу было шестнадцать

лет, а моей маме – двенадцать. Отец закончил свой жизненный путь

в 1938 г. (был расстрелян) в возрасте 36 лет. Мама погибла в 1949

г. Так что вся сознательная жизнь родителей, так же как и моя с

рождения и почти до замужества, совпадают по времени с годами, когда

страна наша называлась Союзом Советских Социалистических Республик

и возглавлялась генеральным секретарём Центрального Комитета Коммунистической

партии, (ВКП(б), а потом КПСС) – Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Когда

произошла Октябрьская революция (в 1917 г.) моему отцу было шестнадцать

лет, а моей маме – двенадцать. Отец закончил свой жизненный путь

в 1938 г. (был расстрелян) в возрасте 36 лет. Мама погибла в 1949

г. Так что вся сознательная жизнь родителей, так же как и моя с

рождения и почти до замужества, совпадают по времени с годами, когда

страна наша называлась Союзом Советских Социалистических Республик

и возглавлялась генеральным секретарём Центрального Комитета Коммунистической

партии, (ВКП(б), а потом КПСС) – Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Эти годы были очень непростыми для жизни людей. Произошли масштабные

и трагические события в истории страны: коллективизация сельского

хозяйства и «раскулачивание» крестьянства, а как следствие этого,

массовый голод в начале 30-х годов, массовые репрессии среди всех

слоёв населения (особенно свирепые во второй половине 30-х годов),

две войны (Финская и Великая Отечественная). Всё это унесло миллионы

жизней и оставило тяжёлый и неизгладимый след в судьбах и в памяти

тех, кто жил в эти годы.

Всё это отразилось и в судьбе моих родителей и нас, детей.

Когда мы в один день остались без родителей, мне ещё не было восьми

лет, сестре – пяти, а братику за три дня до этого исполнился один

год.

А теперь обо всём более подробно.

Родилась я в Москве 1 декабря 1929 года и была первым ребенком в

недавно сложившейся семье: отец – Рафаэль (Рафик) Мовсесович Хитаров

(1901 г.р.), мама – Елена Константиновна Коломейцева (1905 г.р.)

и мамина мама – Анна Матвеевна Коломейцева (Остроумова). Незадолго

до моего рождения семья получила квартиру в новостройке, в доме

18/20 по Б. Почтовой улице (корпус 10 кв. 3). Под этим номером дома

числилось десятка полтора длинных (по несколько подъездов) зданий

из красного кирпича, пятиэтажных (без лифтов), расположенных на

склоне оврага, по дну которого протекала река Яуза (приток реки

Москвы). До этого папа жил в гостинице «Люкс» на Тверской улице,

а мама с бабушкой занимали комнату в коммунальной квартире в Настасьинском

переулке (между Пушкинской площадью, Малой Дмитровкой и Тверской

улицами). Как рассказывала бабушка, папе вначале предлагали квартиру

в Доме правительства, тоже тогда строившемся, - знаменитом «Доме

на набережной», но мама воспротивилась, сказав, что она хотела бы

жить в более тихом и удалённом от центра районе города.

Родители познакомились на общей «рабочей площадке». Мама работала

стенографисткой, обслуживала съезды партии и пленумы ЦК, а папа

был их участником, как партийный работник крупного масштаба. Когда

бабушка узнала о намерении мамы выйти замуж, она, по её словам,

пришла в отчаяние, пыталась всячески отговорить маму, говоря, что

надо выйти за скромного студента и спокойно прожить жизнь, а не

за партийного деятеля, с которым неизвестно что будет (как она оказалась

права!) Как говорили родственники, она месяц плакала, но потом…

примирилась, переехала вместе с родителями на новую квартиру и всю

свою дальнейшую жизнь посвятила уходу за внуками и их воспитанию.

Моя бабушка – Коломейцева (Остроумова) Анна Матвеевна, 1881 года

рождения, была дочерью сельского священника, имевшего приход в селе

Лунино Шелуховского района Рязанской губернии. Там же она окончила

Епархиальное училище, потом работала сельской учительницей. Когда

началась русско-японская война, она окончила курсы медсестер и уехала

на фронт, где и проработала во фронтовом госпитале до окончания

войны.

Там она познакомилась со своим будущим мужем и маминым отцом – Коломейцевым

Константином Игнатьевичем (1880 г.р.) – офицером Российской армии.

После окончания войны он был направлен на учебу в Петербургскую

военно-инженерную академию.

В Петербурге 21 ноября 1905 года родилась дочь Елена – моя мама.

Вскоре после того, как дедушка кончил академию и получил диплом

с отличием, семья распалась. Причиной (как говорила бабушка) была

дедушкина неуёмная страсть к картёжной игре, что делало семейную

жизнь невыносимой.

Бабушка была женщиной с очень сильным характером и взяла на себя

все заботы о маме. Мама получила неплохое образование (среднее),

знала языки, музыку. Подробностей их жизни я не знаю. Знаю только,

что во время Гражданской войны они оказались на Северном Кавказе

(Владикавказ, Грозный), где у бабушки были родственники, и там бабушка

работала в столовой (официанткой), а мама ей помогала.

В 1920-21 гг. они приехали в Москву. Мама пыталась заработать, давая

уроки языка и музыки, а потом поступила на курсы стенографии и машинописи

при ЦК партии. Окончив эти курсы одной из лучших, она была взята

на работу в ЦК и затем командирована в Париж для работы в торгпредстве.

Чудом сохранилась фотография мамы на Эйфелевой башне с двумя другими

сотрудницами. Чудом – поскольку большинство семейных и несемейных

фотографий были отобраны, а потом уничтожены при последующих арестах

и обысках.

Тем временем (около 1924 г.) бабушка в Москве очень сильно заболела

(что-то с печенью), она лежала в клинике профессора Плетнева и,

как считали врачи, была «при смерти». Маме дали телеграмму в Париж,

и она срочно приехала в Москву. А бабушку забрала к себе в Рязань

из клиники её родственница, тетя Варя, и там её выходила (они с

бабушкой дружили, хоть родство и не было очень близким). С тех пор

мама работала при ЦК в Москве и вот тут-то и встретилась с папой.

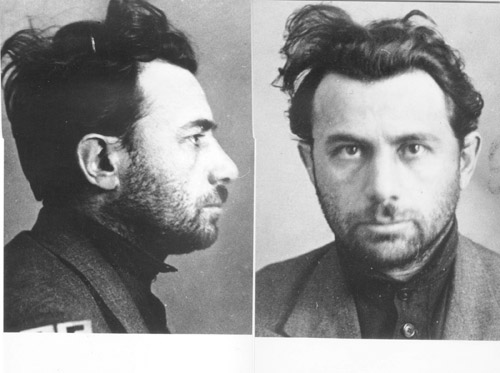

Папа родился в 1901 г. в Грузии. Его отец, Мовсес Георгиевич Хитаров,

и мать, Надежда Минаевна (Вартанова), были армянами, но жили в Грузии,

в Тифлисе. Отец имел крупное торговое дело (караван-сарай), мать

растила детей и занималась домом. В семье было три сына: старший

– Георгий (1899-1953), средний – Рафик (1901-1938) и младший – Николай

(1909-1928), и три дочери: Елена (Эля) –(1904-1968), Софья (1908-1998)

и Тамара (1910-1989). Был у них собственный дом (улица Калинина

44, бывшая Николаевская).

Отец учился в первой Тифлисской гимназии, был в числе первых её

учеников, и в 1916 года вошел в состав нелегального кружка учащяхся-армян,

члены которого (Андрей Ванян, Сергей Калантаров, Степан Акопов и

другие пятнадцати- и шестнадцатилетние подростки) дали друг другу

клятву посвятить жизнь борьбе за освобождение Армении. Они учили

армянский язык, читали книги просветителей, армянских и русских

авторов, выпускали рукописный журнал.

После февраля 1917 года власть в Грузии перешла в руки меньшевиков,

а кружок гимназистов вновь перешёл на нелегальное положение, занимая

уже осознанно и убеждённо марксистско-ленинские позиции. Собрания

кружка проходили под видом вечеринок в доме Мовсеса Хитарова, которого

как видного коммерсанта, никто не мог заподозрить в связи с большевиками.

В начале 1919 г. с отцом произошёл трагический случай: он попал

под автомобиль и получил тяжёлый перелом ноги, повлекший за собой

несколько операций и полгода лежания в постели. За это время он

подготовился к выпускным экзаменам в гимназии и сдал их блестяще,

получив золотую медаль.

В декабре 1919 г. отец вступил в нелегальную большевистскую партию

и в комсомол. Он участвовал в демонстрациях, выступал, и дважды

был арестован меньшевистским правительством. После второго ареста

(в августе 1920 г.) он был выслан из Грузии «как инородец», но с

запретом пребывания в России. В ноябре 1920 г. через Батум он выехал

в Германию, имея при себе мандат подпольного комитета партии. Там

он работал рудокопом в шахтах Рурской области, а после установления

в Грузии Советской власти вернулся в Тифлис (в апреле 1921 г.) и

стал работать в ЦК комсомола Грузии, где вскоре был избран в состав

Кавказского краевого комитета комсомола и делегатом на IV съезд

Российского комсомола, состоявшийся в конце сентября 1921 г.

С ноября 1921 г. с мандатом ЦК КИМа Раффи Хитаров под фамилией Рудольф

Мартин был послан на работу в Германию. Начав с работы шахтёром

в индустриальном центре Рура – Эссене, он вскоре был избран секретарём

Рурского и Рейнского обкомов КСМ Германии, а с апреля 1923 г. секретарём

ЦК КСМ, работавшим в Берлине. Его деятельность в Германии заслужила

высокую оценку, уважение и любовь немецких товарищей, что выразилось,

в частности, в избрании его почётным членом немецкого союза молодёжи,

когда (в мае 1925 г.) исполкомом КИМа он был вызван для работы в

Москве и назначен заведующим организационным отделом Исполкома КИМа.

Последующие шесть лет Рафаэль Хитаров активно работал в КИМе. Летом

1928 г. он был избран генеральным секретарём Исполкома КИМа и оставался

на этом посту до апреля 1931 г.

По заданиям, связанным с развитием коммунистического движения молодёжи,

ему приходилось в эти годы бывать в разных странах Европы (Франции,

Германии, Швеции). В 1927 г. он несколько месяцев провёл Китае,

находясь на нелегальном положении.

В 1931г. отец был направлен в качестве парторга ЦК на строительство

Кузнецкого Металлургического Комбината. В семье рассказывали, что

в это время у него было настойчивое желание получить техническое

образование и уйти с партийной работы на инженерную. Но его не отпустили,

он пытался заниматься учёбой сам, ночами, но сил, видимо, не хватало.

Работа занимала время с утра и до позднего вечера. В декабре 1934г.

за успешную работу по организации строительства КМК он был награждён

«Орденом Ленина».

С января 1935 г. он был направлен в Магнитогорск (Урал) в качестве

секретаря горкома ВКП(б), откуда переведен секретарём обкома в Челябинск,

где и был арестован 11 ноября 1937 г. прямо в служебном кабинете.

Больше мы его никогда не видели и никаких весточек от него не получали.

Официально приговор гласил: «Десять лет без права переписки с конфискацией

имущества».

Попытки выяснить папину судьбу по истечении десяти лет официальным

путем через справочные МГБ ни к чему не приводили (отвечали: «до

1944 г. был жив, с 1944 г. сведений не имеем»). И только в 1992

г. (уже из Министерства Безопасности Российской Федерации) в ответ

на мой запрос мне сообщили: «Хитаров Рафаэль Мовсесович, 1901 г.

рождения, уроженец села Тионеты (Грузия), секретарь Челябинского

обкома ВКП(б) 11 ноября 1937 г. был арестован по необоснованному

обвинению в  «контрреволюционной

деятельности» и приговором военной коллегии Верховного суда СССР

от 28 июля 1938 г. по ст. 58-6 (шпионаж). 58-8 (террористическая

деятельность), 58-II (организационная деятельность) УК РСФСР осуждён

к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в тот же день в городе

Москве. Сведений о месте захоронения Хитарова Р.М., к сожалению,

не имеется». «контрреволюционной

деятельности» и приговором военной коллегии Верховного суда СССР

от 28 июля 1938 г. по ст. 58-6 (шпионаж). 58-8 (террористическая

деятельность), 58-II (организационная деятельность) УК РСФСР осуждён

к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в тот же день в городе

Москве. Сведений о месте захоронения Хитарова Р.М., к сожалению,

не имеется».

Мама, выйдя замуж, пошла учиться в технический ВУЗ: сначала в МВТУ

им. Баумана, потом какое-то время училась в г. Сталинске (Новокузнецке),

где мы жили, а потом снова в МВТУ. За это время она родила, кроме

меня, ещё двух детей: сестрёнку Ларису (5 декабря 1932 г. в Новокузнецке),

и братика Георгия (8 ноября 1936 г. в Москве). Её арестовали в ночь

с 11 на 12 ноября 1937 г. в Москве. Как «член семьи изменника Родины»

она получила по приговору «Особого Совещания – Тройки» 8 лет лагерей

и отбывала срок сначала в Удмуртии, а потом под Архангельском. В

самом начале срока у неё обнаружилось серьёзное (возможно, онкологическое)

заболевание матки, в результате которого ей в лагере под Архангельском

была сделана сложная и тяжёлая операция, она получила инвалидность

и была досрочно (на один год раньше) освобождена с условием обязательного

пребывания в течение этого года в Коми АССР. По истечении этого

года, ей было запрещено проживать в наиболее крупных городах СССР

и в радиусе ста километров от них. Таким образом, в 1946 году она

переехала на жительство в г. Рязань, снимала там угол у дальней

родственницы, работала литературным сотрудником в местной газете

«Сталинское знамя» и преподавала английский язык в Артиллерийском

училище.

В конце ноября 1949 года (в сильную метель) она погибла в результате

несчастного случая при невыясненных обстоятельствах. Вечером, уже

в темноте, она вышла из дома, сказав родственнице, что хочет зайти

к одной из знакомых, живших неподалёку. Ранним утром её тело нашли

на железнодорожных путях. Возможны две версии: первая – несчастный

случай, вторая – самоубийство. В пользу первой версии говорят ходившие

по городу слухи, что накануне в метель какой-то шофёр сбил женщину

и отвёз её тело на железнодорожные пути. В пользу второй версии

говорят известные маме факте (она о них сама рассказывала) повторных

арестов «отбывших» свой срок и назначение им новых сроков. Может

быть также и её состояние здоровья, о котором она нам ничего не

рассказывала. Против второй версии говорит мамин характер, её всегдашняя

стойкость и умение переносить самые страшные удары судьбы.

Себя в раннем возрасте я почти не помню. Жили мы (я и Лариса) с

папой и с бабушкой там, где он работал (мама училась и приезжала

к нам только на каникулы). Так как жили мы в Сибири и на Урале,

я довольно рано и лихо научилась кататься на лыжах и на коньках.

В Магнитогорске, где мы жили в особнячке, построенном в своё время

для иностранных инженеров, помогавших при строительстве металлургического

комбината, у нас был большой отдельный двор, и бабушка зимой заливала

для меня специальный каток. Учили нас также музыке и языку (немецкому),

для чего с нами жила немка (бонна), и мы, играя, разговаривали между

собой по-немецки, даже когда она от нас ушла. Читать и писать я

научилась по-русски и по-немецки одновременно примерно в пять лет.

Воспитание, которое мы получали, нельзя назвать мягким. Бабушка

была человеком суровым и жёстким (может быть такой её сделала жизнь).

Например, в Магнитогорске у нас была собака – немецкая овчарка по

кличке «Шайтан». Для неё был приобретён настоящий кожаный хлыст.

Так вот этот хлыст и служил основным средством воспитания и устрашения

двух девочек – шести и трёх лет. В нашей детской спальне он лежал

в центре комнаты на маленькой табуреточке и использовался не только

для устрашения. Я помню следы его на своем теле в те, дошкольные

годы и помню, как последний раз бабушка попыталась применить хлыст

когда я была уже в восьмом или девятом классе школы. Но тогда я

была уже сильнее нее и, схватив ее за руку, сказала «хватит!». На

этом эпопея с хлыстом закончилась.

В семь лет я очень любила играть в шахматы и очень не любила заниматься

на фортепиано, хотя потом, когда фортепиано у меня уже не было,

я очень жалела, что не могу заниматься музыкой.

Когда

папу арестовали, мы все втроем: я, Ларочка и Гога остались на руках

у бабушки. Маленького Гогочку, которому 8 ноября исполнился один

год, мама за месяц до этого привезла и оставила бабушке, так как

ей надо было заниматься дипломом. Через день после ареста отца за

нами пришла машина и нас, детей, отвезли в детприёмник (одноэтажный

барак на окраине города), откуда должны были через некоторое время

отправить в детский дом или отдать опекуну, если он успеет оформить

опекунство. Бабушка опекунство оформить на себя не могла, так как

не работала и не имела средств, чтобы содержать детей. Она срочно

выехала в Москву. Там собрался совет родственников, каждый из которых

боялся официально связать своё имя с нашим опекунством, поскольку

это могло отразиться на его работе и семье. Тогда мамин отец сказал,

что это сделает он. Полгода назад он был вызван в Москву в Министерство

(до этого он работал как инженер-строитель путей сообщения на Дальнем

Востоке), а его новая жена работала учительницей английского языка

в школе. Квартиры в Москве у них пока не было (в дальнейшем обещали),

и мама поселила их у себя, поскольку жила одна (с помощницей) в

трёхкомнатной квартире. Когда маму арестовали, то две комнаты опечатали,

а ту, где жил дедушка с семьёй (жена и сын) оставили. И вот дедушкина

жена, Таиса Александровна, хорошенько подумав, сказала, что лучше

она оформит опекунство на себя, поскольку ее работа не такая важная,

как у дедушки. Так и сделали. И бабушка с Таисой Александровной

приехали за нами в Челябинск, едва успев до отправки нас в детдом

из детприёмника. Детприёмник остался в моей памяти очень тяжелым

воспоминанием. Туда в течение нескольких дней свезли детей в возрасте

от года до 14-15 лет, в одночасье осиротевших и лишившихся всего,

что у них было. Мы все совершенно не представляли, что нас ждёт

в будущем. И маленькие и большие плакали - кто тихо, кто громко.

Большое помещение казарменного типа (а может это и была казарма,

временно изъятая для размещения детей) было меблировано только железными

койками одинакового размера. Маленьких детей (таких как Гога) клали

поперёк кровати, по нескольку человек на одну кровать, разделяя

их деревянными досками. Ухаживали за ними мы сами – дети. Дня через

3-4 всех детей до трёх лет оттуда забрали, и я помню как обливалась

слезами, отбирая Гогины вещи и думая, что расстаюсь с ним навсегда.

Когда бабушка и Таиса Александровна нас «выцарапали», Гогочка был

тяжело болен, у него была высокая температура, в таком состоянии

мы его и повезли в Москву. Когда

папу арестовали, мы все втроем: я, Ларочка и Гога остались на руках

у бабушки. Маленького Гогочку, которому 8 ноября исполнился один

год, мама за месяц до этого привезла и оставила бабушке, так как

ей надо было заниматься дипломом. Через день после ареста отца за

нами пришла машина и нас, детей, отвезли в детприёмник (одноэтажный

барак на окраине города), откуда должны были через некоторое время

отправить в детский дом или отдать опекуну, если он успеет оформить

опекунство. Бабушка опекунство оформить на себя не могла, так как

не работала и не имела средств, чтобы содержать детей. Она срочно

выехала в Москву. Там собрался совет родственников, каждый из которых

боялся официально связать своё имя с нашим опекунством, поскольку

это могло отразиться на его работе и семье. Тогда мамин отец сказал,

что это сделает он. Полгода назад он был вызван в Москву в Министерство

(до этого он работал как инженер-строитель путей сообщения на Дальнем

Востоке), а его новая жена работала учительницей английского языка

в школе. Квартиры в Москве у них пока не было (в дальнейшем обещали),

и мама поселила их у себя, поскольку жила одна (с помощницей) в

трёхкомнатной квартире. Когда маму арестовали, то две комнаты опечатали,

а ту, где жил дедушка с семьёй (жена и сын) оставили. И вот дедушкина

жена, Таиса Александровна, хорошенько подумав, сказала, что лучше

она оформит опекунство на себя, поскольку ее работа не такая важная,

как у дедушки. Так и сделали. И бабушка с Таисой Александровной

приехали за нами в Челябинск, едва успев до отправки нас в детдом

из детприёмника. Детприёмник остался в моей памяти очень тяжелым

воспоминанием. Туда в течение нескольких дней свезли детей в возрасте

от года до 14-15 лет, в одночасье осиротевших и лишившихся всего,

что у них было. Мы все совершенно не представляли, что нас ждёт

в будущем. И маленькие и большие плакали - кто тихо, кто громко.

Большое помещение казарменного типа (а может это и была казарма,

временно изъятая для размещения детей) было меблировано только железными

койками одинакового размера. Маленьких детей (таких как Гога) клали

поперёк кровати, по нескольку человек на одну кровать, разделяя

их деревянными досками. Ухаживали за ними мы сами – дети. Дня через

3-4 всех детей до трёх лет оттуда забрали, и я помню как обливалась

слезами, отбирая Гогины вещи и думая, что расстаюсь с ним навсегда.

Когда бабушка и Таиса Александровна нас «выцарапали», Гогочка был

тяжело болен, у него была высокая температура, в таком состоянии

мы его и повезли в Москву.

Приехали в Москву. Жить негде. Меня забрала дедушкина сестра Раиса

Игнатьевна, которая жила на Арбате в Хлебном переулке, Ларису взяла

папина сестра – тётя Эля, а бабушка с Гогой уехала в Нальчик, где

у её двоюродной племянницы был свой дом. Туда же, в Нальчик, через

полгода приехали и мы с Ларочкой. Там осенью я пошла в первый класс,

но так как я давно читала и писала, то мне показалось странным и

скучным сидеть в первом классе, и я самостоятельно отправилась к

директору и попросила меня проэкзаменовать и пересадить во второй

класс, что и было сделано.

Вторую половину второго класса я училась уже в Грозном, так как

тётя Юля свой дом в Нальчике продала и переехала в Грозный к своей

дочери. И все мы переехали в Грозный, где жили у разных родных.

Тем временем бабушка и наша опекунша Таиса Александровна усиленно

добивались просьбами и заявлениями, чтобы нам (детям) открыли одну

из двух запечатанных комнат. Наконец эти хлопоты увенчались успехом,

и мы смогли летом 1938 года вернуться в Москву в свою комнату. Третья

комната была конфискована, как папино имущество. Из нее вывезли

всю ценную мебель (включая пианино, купленное мамой ещё до замужества),

все папины вещи и всю библиотеку. После этого туда вселили семью

работников МГБ (низшего звена) из четырех человек. Нас в 16-ти метровой

комнате оказалось пятеро: бабушка, трое детей и ещё мамина бывшая

помощница Шура, которая со времени опечатывания комнаты жила в кухне.

1 сентября 1939 г. ранним утром (в 5 часов) скоропостижно скончался

дедушка - апоплексический удар. Бедная Таисия Александровна осталась

одна с 16-летним психически неполноценными (от рождения) сыном Володей.

Мальчик, несмотря на все усилия родителей, не мог учиться в школе,

хотя читать и писать научился. У него была феноменальная механическая

память (фамилии, названия улиц, переулков, любые фактические сведения)

и полное отсутствие логического мышления. Например, посмотрев новый

кинофильм, он охотно перечислял фамилии актёров, режиссёров, операторов

и прочих, но совершенно не мог рассказать сюжет фильма. Работал

он подсобным рабочим на картонажной фабрике. В быту держался матерью

в строгих рамках приличия и вежливости.

Я ходила в школу и совмещала игры во дворе со «стоянием в очередях»

за продуктами. Бытовая сторона жизни была «безрадостной» (мягко

говоря) и не вызвала во мне никакого интереса. Бабушка осуществляла

очень строгий контроль за режимом дня (питание – строго по часами

и «ассортименту», сон – тоже) и моей учёбой. Хотя я училась отлично

и без особого труда, она никогда не выпускала меня во двор, пока

я не расскажу ей всё, заданное устно на следующий день. Меня, признаться,

это очень раздражало, но приходилось подчиняться.

К весне 1940 г. при каком-то плановом обследовании школьников у

меня обнаружили туберкулёзный процесс в легких. Бабушка принялась

меня лечить с необычайной интенсивностью, настойчивостью и самоотверженностью.

Она варила какую-то дикую смесь из алоэ, сала, какао, мёда и ещё

чего-то и буквально заталкивала её в меня, невзирая на моё сопротивление.

Только мне (а ведь было ещё двоё младших детей) покупалась первая

черешня и прочие «витаминные» продукты. А летом она на месяц отправила

меня в деревню, где раньше был приход её отца и где жила её племянница

с семьей. Деревня стояла на высоком берегу Оки, там был чудесный

воздух и здоровое питание. И в результате всех этих усилий я выздоровела

– очаг в лёгких зарубцевался.

Кстати, о материальной базе нашей жизни. Пенсии у бабушки не было.

От органов опеки мы получали по 7 рублей 50 копеек в месяц на ребёнка.

Ежемесячно нам давали или присылали деньги сестра дедушки Раиса

Игнатьевна, бабушкина родственница Лёля Куракина (она работала в

Уфе в лаборатории нефтеперегонного завода и была одинока) и сёстры

отца - Соня и Эля. Из этого складывался наш бюджет. Позже, когда

нам выдали мамины вещи, мы стали их продавать (или перешивать для

меня) и это тоже служило существенным подспорьем в бюджете. Кстати,

с тех пор у меня возникло и сохранилось устойчивое отвращение к

процессу продажи каких-либо вещей. Надо признать, правда, что и

процесс покупки мне тоже не доставляет особого удовольствия.

Летом 1941 года, по окончании четвертого класса, меня отправили

в пионерский лагерь под Мало-Ярославцем. Ларочка и Гога оставались

в Москве с бабушкой. В пионерлагере пришло известие о начале войны.

Все испугались. Многие плакали. Ходили слухи о том, что лагерь целиком

вывезут в эвакуацию, но, к счастью, этого не произошло. Нас привезли

в Москву и раздали по семьям. В Москве тем временем уже начались

бомбёжки, по сигналу тревоги (сирены) все прятались в бомбоубежища

– для нас бомбоубежищем служил подвал под нашим пятиэтажным домом.

Поступило распоряжение о том, чтобы все дети были вывезены из Москвы.

И бабушка решила вывезти нас в Тбилиси к родителям папы (разумеется,

с их согласия). Уезжали мы из Москвы 27 или 28 июля в день (как

потом выяснилось) самой сильной бомбежки. Поезд должен был отправиться

вечером, но так как бомбили всю ночь, то отправились только на следующее

утро (часов в 11). Ночью из здания Курского вокзала нас перегнали

через площадь в метро, так как боялись, что вокзал разбомбят. Ночное

небо, расчерченное прожекторами, вспышки и грохот зенитных орудий

и падающих бомб запечатлелись в памяти незабываемой картиной. Поезд

шёл до Тбилиси несколько дней. По дороге были бомбёжки, поезд останавливался,

мы бежали в степь. У нас было с собой 17 или 18 мест багажа и бабушка,

боясь потери или хищения, всё время заставляла нас пересчитывать

вещи.

В Тбилиси выяснилось, что бабушка и дедушка (Надежда Минаевна и

Мовсес Георгиевич) занимают одну (довольно большую) комнату в своём

бывшем доме, и с ними живёт ещё внук Андрей – мальчик на год старше

Гоги – сын тёти Тамары, их младшей дочери, которая была арестована

вместе с мужем примерно за год до ареста наших родителей. В остальных

комнатах жили либо дети и внуки дедушкиного брата Бегляра, либо

просто чужие люди (результат «уплотнения» после революции). Так

что разместиться там было весьма затруднительно. Меня взяли в семью

старшего брата папы – дяди Георгия. Они жили на той же улице Калинина

(№ 32) и занимали отдельную квартиру из трёх комнат на первом этаже.

В семье, кроме дяди Георгия, были: его жена тётя Зизи, дочери –

Тереза (на 7 лет старше меня) и Бэла (на два года старше меня) и

мама тёти Зизи, в комнате с которой я и спала. Одна дверь этой комнаты

выходила в большую комнату, а другая в ванную, через которую можно

было выйти во двор. Утром я тихонько вставала и выходила через ванную

в школу. В школу я ходила с удовольствием, училась легко, с энтузиазмом

стала учить грузинский язык, хотя для эвакуированных это было не

обязательно. На мне лежали также хозяйственные обязанности: покупать

хлеб по карточкам на всю семью, а небольшие, образовавшиеся за предыдущие

дни, излишки продавать на рынке и покупать на эти деньги овощи для

еды.

Тётя Зизи работала, Тереза тоже, а Бэла училась в седьмом классе

школы. Бэла была очень болезненной, хрупкой и нежной девочкой, и

я её любила больше всех в этой семье. К сожалению, Бэлы уже давно

нет в живых, она умерла рано, от рака. Дети её – дочь Ната и сын

Юра живут в Канаде, там же живёт и их отец с новой женой.

С дядей Георгием у меня тоже были очень хорошие отношения. Например,

по субботам мы с ним вдвоём отправлялись в горы на рыбалку с ночёвкой.

До этого я в городском парке накапывала коробку жирных червей. Делала

это охотно, предвкушая удовольствие, которое доставляли мне эти

походы.

Бабушка (Анна Матвеевна) с Ларочкой вскоре после приезда уехали

в Грозный к бабушкиным родным, оставив дедушке с бабушкой в Тбилиси

Гогу. Его отдали в детский сад. Я приводила его из сада домой. Он

всегда был голодный, а есть дома тоже особенно было нечего, и мне

было его жаль до слёз. Дедушка работал подсобным рабочим на каком-то

предприятии. Я летом тоже работала то в мастерской, где шили меховые

полушубки (видимо, для фронта), то в колхозе. У дяди Георгия я жила

до тех пор, пока однажды не потеряла хлебные карточки всей семьи

на оставшиеся до конца декады несколько дней. Тогда я очень испугалась

и прибежала к бабушке, и больше к дяде не вернулась (это произошло

спустя примерно полтора года после нашего приезда в Тбилиси). Я

проучилась в Тбилиси пятый, шестой и седьмой класс. У меня остались

тёплые воспоминания об учителях и обо всей атмосфере школы. С некоторыми

из одноклассников я поддерживала отношения в течение дальнейшей

жизни (Веся Войтонис, Сержик Думанян, Лёва Микаэлян и др.).

В 1944 г. летом в сопровождении бабушкиной родственницы тёти Вари

(кажется, она оказалась в Тбилиси в командировке) мы с Гогой вернулись

в Москву. В Москве всю войну в нашей комнате жили Шура и её сестра

Нюра. Через месяц из Грозного приехали бабушка с Ларочкой. Они в

Грозном добывали себе средства к существованию тем, что бабушка

закупала оптом сырые семечки подсолнечника, жарила их и заставляла

Ларочку жареные продавать стаканами на рынке. На эту «прибыль» они

жили. Ларочка из-за этого даже год пропустила в школе.

В Москве я, не теряя времени, пошла работать на расположенную неподалёку

от дома трикотажную фабрику вышивальщицей. Помогла устроиться туда

связанная с этой фабрикой по работе тётя Эля, папина сестра. Это

давало рабочую карточку плюс небольшие деньги. На рабочую карточку

продуктов полагалось гораздо больше, чем на иждивенческую (например,

хлеба – 800 гр. вместо 300 гр.).

В сентябре 1944 г. я пошла в 8-ой класс 342 школы. Наши два класса

(8а и 8б) были самыми старшими в школе. Школа была женской (разделение

школ на мужские и женские по всему СССР произошло в 1943 г.) Атмосфера

в школе была очень чистой: ученики и учителя относились друг к другу

с пониманием и сочувствием, что было очень важно в те тяжелые для

всех военные и первые послевоенные годы.

В эти годы сложилось дружба, сохранившаяся на всю жизнь между мной,

Ирой Манфред и Галей Яковлевой (по мужу Соболевой).

При школе была вышивальная мастерская, где давали рабочую карточку

(при условии выполнения месячной нормы работы) и небольшие деньги.

Часть работы можно было брать на дом. Я пользовалась этим и вышивала

на уроках под партой, что мне сходило с рук, поскольку я хорошо

училась. Уроки зимой приходилось часто делать при «коптилке» – пузырёк

с керосином, в который вставлен фитилёк – верёвочка.

Мои одноклассницы уговорили меня вступить в комсомол. Принимали

на общем комсомольском собрании школы. Присутствовала преподавательница

английского языка, прикрепленная к комсомольской организации от

партийной. Отвечая на вопрос о родителях, я честно сказала, что

они арестованы. Преподавательница побледнела и прислонилась к стене,

не зная, как ей быть и что будет, если она допустит «дочь врага

народа» в комсомол. Но собрание меня единогласно приняло.

А на утверждении в Райкоме комсомола секретарь райкома, услышав

мою фамилию, поднял на меня глаза и задал мне только один вопрос:

«С кем же вы теперь живёте?!» Я ответила: «С бабушкой» и он сказал:

«Есть предложение принять». Бюро проголосовало «за». Вот такие были

времена…

Потом меня решили избрать секретарём комсомольской организации школы.

Но я сказала, что не могу совмещать эти обязанности с учёбой и работой

в мастерской. Тогда директор школы договорилась с заведующей мастерской

о том, что излишки (сверх нормы) других вышивальщиц будут списывать

на меня и таким образом сохранят мне рабочую карточку (деньги за

работу, естественно, пойдут тем, кто её сделал). А денежную компенсацию

(в размере 15 рублей ежемесячно) до окончания школы мне выплачивал

райком комсомола. По-моему, это был если не уникальный, то весьма

редкий случай в практике школьных комсомольских организаций.

После девятого класса я впервые по рекомендации райкома комсомола

поехала на всё лето пионервожатой в лагерь. Это был лагерь Молочного

Комбината, расположенного в нашем районе города. Начальником пионерлагеря

была Савельева Мария Ивановна. У нас, по-видимому, возникло взаимное

расположение, она доверила мне первый отряд (то есть самых старших).

Среди моих пионеров были мальчики выше меня ростом да и возрастом

почти равные мне. Поначалу я боялась, что не справлюсь, но потом

нашла к ним подход, и мы очень хорошо провели лето, безо всяких

ЧП. К слову сказать, потом я ещё три года подряд ездила с этой начальницей

уже в другой лагерь, и всегда всё было хорошо.

Но вернёмся слегка назад. Как я уже писала раньше, мама получила

досрочное, на один год, освобождение из лагеря летом 1945 года (с

обязательством проживать в КОМИ АССР), и поселилась в Сыктывкаре

– столице КОМИ АССР. И Бабушка решила отправить к маме Гогу, которому

надо было идти во второй класс. Бабушке уже трудно было с ним справляться,

и она боялась, что он попадёт в беду. Мама была очень рада – она

так соскучилась по детям! Гога был очень умный и хороший мальчик,

но слишком инициативный. Они с мамой жили душа в душу, но беда всё-таки

случилась… Однажды зимой он вскочил на снегоочистительную машину

и сорвался с неё, попал под нож и ему срезало поллица! Два месяца

он пролежал в больнице, всё зажило, но лицо осталось изуродованным.

В начале лета 1946 года мама с Гогой решили переехать в Рязань (поскольку

это было больше чем в ста километрах от Москвы, и там все же были

хоть какие-то родственники). По дороге они пару дней пробыли в Москве

(больше маме не разрешалось). Мы повидались, погоревали о том, что

произошло в Гогой и разъехались: я - в пионерлагерь, а мама с Гогой

сели в поезд, идущий в Рязань.

И вот в лагере в десятых числах июня я получила известие о смерти

Гогочки. Это было так неожиданно, нелепо, неприемлемо… но это случилось!

Оказывается, в поезде у него поднялась высокая температура, ему

стало очень плохо, их высадили и отвезли в какую-то районную больницу.

Там он пролежал три или четыре дня, с очень высокой температурой,

которую не могли снизить, сердце не выдержало, и Гоги не стало.

Врачи сказали, что это был приступ коматозной малярии, которая всегда

протекает так: несколько дней подряд очень высокая температура и

организм либо выдерживает, либо нет. В случае Гоги, я думаю, он

был сильно ослаблен всем, перенесенным в результате несчастного

случая. Мама похоронила Гогу в селе Лунино (родном селе нашей бабушки)

возле церкви. К сожалению, ни я ни Лариса ни разу не побывали на

месте его захоронения, поскольку до этого села Рязанской области

довольно трудно было добраться.

В 1947 году я закончила среднюю школу. Училась я хорошо, но золотая

медаль, полученная мною по окончании школы, была для меня приятной

неожиданностью. А вот неприятным обстоятельством было то, что я,

получив возможность - как медалистка - поступить без экзаменов в

любой ВУЗ, никак не могла решить, куда мне поступать. Единственное,

что я твёрдо знала, так это то, что технические ВУЗы исключаются.

А весь остальной спектр «гуманитарных знаний» от филологии до математики,

в том числе и биология и востоковедение подвергался рассмотрению.

Приём заявлений от медалистов в «престижные» ВУЗы (в частности,

в МГУ) продолжался только до середины июля. Я «думала» и перебирала

варианты почти до последнего дня. Дня за два до крайнего срока я

подала документы на русское отделение филфака МГУ. Хорошо прошла

собеседование (общее и по языку). На факультете мне сказали, что

я принята, но для соблюдения формальности они должны передать мои

документы в Центральную Приёмную Комиссию для утверждения решения

факультета. Поэтому я могу зайти через пару дней, чтобы узнать окончательный

результат.

Тем временем, в пионерлагере мой отряд давно ждал меня, а мама приехала

в Москву на пару дней. Я собрала чемоданчик, одела «вожатскую» форму

и по дороге на вокзал решила заехать в Университет. Мама поехала

проводить меня и сидела в садике у факультета, пока я поднялась

в деканат. То, что я услышала в деканате, было настолько неожиданным,

что я не поверила своим ушам. Мне сказали: «Вам отказано в приёме

в связи с отсутствием мест». Спустившись в садик, я передала маме

услышанное и спросила: «Что делать?» «Немедленно поднимайся, забирай

документы и поедем домой» – сказала мама. Я так и сделала, но была

в совершенном шоке от того, что принятое с таким трудом решение

надо как-то менять и не понятно как… По дороге домой на выходе из

метро «Бауманская» мама обратила моё внимание на огромный щит с

объявлением о приёме в МВТУ им. Баумана. «Вот прекрасный ВУЗ! Почему

бы тебе туда не пойти?» – сказала мама. «Я – в технический?! Ни

за что!!!» – ответствовала я. И тут мама стала не только сама уговаривать

меня в том, что это наилучший вариант для моего будущего, но и мобилизовала

на это всех родных и знакомых. В результате я сопротивлялась три

дня, а на четвёртый сдалась, отнесла документы в приёмную комиссию

МВТУ и на всё лето уехала в пионерлагерь. Придя в институт 31 августа,

я узнала, что меня зачислили на специальность «Подъёмно-транспортные

машины», о которой я даже и не слышала. А первого сентября, открыв

дверь в аудиторию, где по расписанию сидела моя группа, я невольно

отшатнулась: среди битком набитой аудитории не было ни одного женского

лица… Мальчики на скамейке в последнем ряду подвинулись, освободив

мне место, я села и начала учиться…

В группе я была одна, а на курсе нашего факультета было 5 девочек

и примерно 200 мальчиков. Но к этому я привыкла быстро, хотя пришла

из женской школы. Учёба давалась мне легко, но не вызывала никакого

интереса. Я всё время говорила себе и друзьям: «Я всё равно отсюда

уйду!» Но не ушла – либо такова судьба, либо характера не хватило.

Уже на первом курсе я подружилась с Адиком Биргером и, начиная с

весны, у нас сложилась традиция вместе готовиться ко всем экзаменам.

Это было весело, приятно и полезно. Экзамены мы сдавали хорошо.

Два семестра я даже была круглой отличницей и получала повышенную

стипендию. А ещё я подрабатывала уроками, которые подбрасывали мне

школьные учителя.

Поскольку МВТУ входил в тот же район, что и наша школа, то комсомольский

актив института знал меня как хорошего комсорга школы, и уже на

первом курсе я была выбрана членом факультетского бюро ВЛКСМ, ответственным

за культурно-массовую работу на факультете. Эта деятельность мне

нравилась, я с энтузиазмом работала два года, после чего была избрана

в правление клуба МВТУ и работала там заместителем председателя

правления. В этой роли я занималась организацией художественной

самодеятельности на клубной сцене, была инициатором и организатором

ежемесячного устного журнала и прочее. На первом и втором курсах

я также сотрудничала в институтской многотиражке, вела там отдел

«По следам наших выступлений».

Весной 1949 года, в марте месяце, умерла Бабушка. До этого она уже

почти два года не вставала с постели, но продолжала быть «главой

семьи». У неё была эмфизема лёгких и её мучили частые и сильные

приступы кашля и сердечная недостаточность. Во время похорон Бабушки

на Преображенском кладбище в Москве Ларочка сильно простудилась

(было очень сыро и холодно) и заболела ревматизмом. В июне мама

взяла её к себе в Рязань и там выхаживала около двух месяцев. Выздоровев,

Лариса вернулась в Москву.

В ноябре того же 49-ого года - как я уже писала - не стало и мамы,

и мы с Ларочкой остались вдвоём. В комнате с нами по-прежнему жили

Шура и Нюра, но семья наша состояла из двух человек, и я теперь

была старшей.

Здесь мне хочется сказать несколько слов о Шуре. Шура появилась

в нашей семье примерно в 1934 году, когда мама жила в Москве одна

и училась. Она жила в квартире у мамы, помогала ей вести хозяйство

и работала на стороне (в какой-то артели). Когда в 1936 году родился

Гогочка, она помогала маме за ним ухаживать и очень его полюбила,

старалась всегда его приласкать и побаловать… А когда бабушка решила

отправить его к маме в Сыктывкар, то Шура плакала в голос и умоляла

её этого не делать. Наверное, она что-то предчувствовала.

Шура была очень преданным нашей семье человеком и обладала большой

деликатностью, скромностью и высшей степенью честности и порядочности.

Она все годы помогала бабушке в обслуживании детей: покупала продукты,

убирала, была верным и надёжным человеком, на неё всегда можно было

положиться во всём. Нюра была её младшей сестрой (разница в возрасте

у них была примерно 15 лет) и Шура о ней тоже всячески заботилась,

очень её любила. Поэтому все тяжёлые годы, несмотря на тесноту и

неудобства, мы не считали возможным поставить вопрос о том, чтобы

Нюра жила где-то отдельно. Как говорится, «в тесноте, да не в обиде».

Весной 1950 г. мне в институте предложили (на время летних каникул)

профсоюзную, то есть оплаченную профсоюзом на 70% путёвку в санаторий

на Чёрном море. Предложение было очень соблазнительным, но нужно

было немедленно заплатить около четырёхсот рублей своих денег, которых

у меня просто не было. Мне дали время подумать до утра следующего

дня. И вот прихожу я вечером из института домой и вижу лежащую на

столе газету с таблицей выигрышей по облигациям госзайма. Облигаций

у меня было не мало, так как я всегда активно подписывалась (на

200% стипендии), но я никогда не выигрывала. И тут я без всякой

надежды стала проверять свои номера и обнаружила, что одна из облигаций

выиграла как раз те 400 р., что были необходимы мне для путёвки!

Это совпадение, показавшееся мне прямо чудом, меня глубоко поразило

и запомнилось на всю жизнь. Путёвку я купила и летом 1950 г., в

двадцать лет, впервые оказалась на море и среди субтропической природы,

с её совершенно отличной от среднерусской и сибирской растительностью,

красками и запахами. Это был большой подарок судьбы. Море меня очаровало

и покорило.

Начался 1950-51 учебный год. Всё шло своим чередом: занятия в институте,

общественная работа, дружбы, радости, огорчения. Я училась на четвертом

курсе, Ларочка в десятом (последнем) классе школы.

Десятого апреля 1951 г. я вернулась домой после занятий и каких-то

дел в клубе довольно поздно (около одиннадцати часов) и легла спать.

Все остальные (Ларочка, Шура и Нюра) уже спали. Вдруг среди ночи

нас разбудил громкий стук в дверь, и вошли несколько мужчин в форме

и без. Они потребовали у всех предъявить документы, после чего показали

мне ордер на арест и велели одеваться и идти с ними. Даже в туалет

я принуждена была проследовать вместе с одним из мужчин и не закрывать

дверь, дабы он всё время мог видеть, что я делаю – и это было первым

и очень болезненным унижением моего достоинства, которое потом продолжалось

непрерывно в течение последующих двух с половиной лет.

Когда я оделась (часы на руку одеть не разрешили, а тут же их забрали),

меня посадили в машину и отвезли к одному из подъездов здания КГБ

на Лубянке. Это оказался один из входов во «внутреннюю» тюрьму КГБ.

Там меня подвергли всем полагающимся процедурам (как то: снятие

отпечатков пальцев, обыск в голом виде, просмотр всей одежды, удаление

из неё всех резинок, шнурков, крючков и пр.) и посадили в так называемый

«бокс», то есть крошечную одиночную камеру. Поскольку было уже больше

шести часов утра, то прилечь было нельзя (да, кажется, и негде),

нужно было сидеть или стоять так, чтобы было видно через глазок,

что ты делаешь. Я всё время задавала себе вопрос «В чём дело? За

что меня арестовали?» И пыталась найти ответ. Наиболее вероятным

мне казался вариант, связанный с тем, что произошло что-либо нехорошее

на одном из «секретных» факультетов (у нас в МВТУ были артиллерийский

факультет, боеприпасов, ракетостроения и прочие, зашифрованные буквами),

где у меня было много знакомых студентов. Круг моего общения определялся

ведь не только личными отношениями, но и общественной работой.

Единственное, что мне даже не приходило в голову, так это то, что

мой арест связан с судьбой родителей, ведь когда их арестовали я

была ещё дошкольницей. Между прочим, примерно за полгода до этого,

Ира Манфред сообщила мне, что в Университете арестовали несколько

человек «за родителей», но я сказала ей: «Не говори ерунды – этого

не может быть! Наверняка у них есть какая-нибудь собственная вина».

Тем временем, в середине дня, мне принесли на подпись протоколы

обыска и изъятий. Я подписала их, не глядя, так как знала, что ничего

крамольного у меня нет, и спросила только об одном: «Вы не тронули

мою сестру?!» – «Ну что Вы? Причём тут Ваша сестра?» – таков был

ответ. Я поверила и успокоилась за Ларису.

Вечером того же дня меня перевели в «общую» камеру, где уже сидели

три женщины. Как только за мной закрыли дверь, женщины обратились

ко мне с вопросом: «Родители были арестованы в 37-ом году?» - и

когда я ответила утвердительно, сообщили: «Пробудешь здесь дней

десять, потом месяца полтора-два в Бутырке, а потом поедешь в ссылку

на пять лет». Всё так в точности и произошло.

Хорошо помню момент, когда я впервые очень остро ощутила, именно

почувствовала горечь и боль утраты свободы. Это было не тогда, когда

за мной захлопнулась тюремная дверь или меня ввели в камеру. Это

произошло позже, когда на следующий день меня вместе с сокамерницами

вывели на традиционно полагавшуюся двадцатиминутную прогулку во

внутренний дворик тюрьмы. Мы должны были ходить гуськом по периметру

дворика, руки за спину, друг с другом не разговаривать. Я подняла

глаза вверх и увидела высоко над мрачными стенами кусочек ярко-голубого

апрельского неба. И вот тут я вдруг почувствовала, что такое тюрьма,

и какое счастье быть свободным человеком!

В течение тех десяти дней, что я провела во внутренней тюрьме, меня

три или четыре раза водили на допросы (всегда по ночам!). Следователь

был со мной вежлив и даже почти доброжелателен. Выяснять, кроме

моей биографии, ему было нечего, поскольку именно мои биографические

данные и явились причиной ареста. Один раз он задал мне вопрос,

не была ли я членом антисоветской организации. Я с возмущением отвергла

саму возможность подозревать в этом меня, активную комсомолку, и

больше этот вопрос не возникал.

На последнем допросе он проговорился, сказав, «Вы поедете в другой

город вместе с сестрой…» Я воскликнула: «Как с сестрой??!» «Разве

она здесь?» Он кивнул. Я была сражена этой новостью. Заключительным

аккордом пребывания во внутренней тюрьме был прокурорский допрос.

Тоже глубокой ночью. Прокурор (по фамилии Дорон) спросил меня: «Ваш

отец был врагом народа?» Я ответила ему: «Вам это должно быть лучше

известно, чем мне, поскольку, когда его арестовали, я ещё не ходила

в школу». Тогда он спросил: «Есть ли у Вас претензии к следствию

или вопросы?» Я сказала: «Претензий к следствию нет, а вопрос есть:

почему меня арестовали и держат в тюрьме, если у нас в стране, согласно

конституции, дети не должны отвечать за преступления отцов?» На

что он мне ответил: «А мы Вас и не наказываем. Если бы мы хотели

наказать, у нас есть много способов: держали бы в тюрьме или отправили

бы в лагерь. А Вы всего-навсего поедете в другой город и будете

там работать.» На этом разговор был окончен.

На следующий день в закрытом фургончике, на котором были нарисованы

овощи и фрукты, меня с другими заключенными – но без Ларисы! – перевезли

в Бутырку. Бутырская тюрьма была предназначена для содержания уже

прошедших следствие и ожидавших приговора «политических» заключенных,

а также для «уголовников», которых не держали в одних камерах с

«политическими»; были там также камеры и для подследственных. Вообще

тюрьма была большая, с большим внутренним двором – куда ежедневно

(по распорядку) выводили гулять каждую камеру отдельно.

Камера, в которую поместили меня, была большая – на 20-30 человек.

Железные койки на день поднимались, чтобы заключённые не валялись

на них днём. В углу у двери стояла большая «параша», утром и вечером

всю камеру выводили на оправку в туалет. Один раз в десять дней

водили в баню. Кормили три раза в день примерно так же, как и во

внутренней: утром пайка чёрного хлеба (400-500 гр.), два куска сахару

и какая-то бурда, означавшая кофе, а в обед – жидкая похлёбка, обозначавшая,

видимо, мясной суп, и каша с мелкими включениями мяса, на ужин –

похлёбка из рыбьих голов и хвостов (середина рыбы, видимо, предназначалась

персоналу).

При тюрьме была поликлиника, куда можно было заранее записаться,

сказав дежурному офицеру, почему и какой тебе нужен врач. Была,

наверное, и больница, но я с ней не познакомилась. А поликлиникой

я воспользовалась, записавшись на приём к зубному врачу. Вызов заключённого

из камеры производился следующим образом: надзиратель снаружи подходил

к окошечку и с прашивал: «Кто на «М?» Все, у кого фамилии начинались

на эту букву подходили по одному к окошечку и называли их. Если

фамилия совпадала с той, что была у него записана, то он говорил

«на выход», отпирал дверь и перепоручал тебя конвоиру, который отводил

тебя по назначению и обратно. Если же говорили «на выход с вещами»

это означало, что тебя забирают из этой камеры навсегда.

Так произошло и со мной, спустя примерно полтора месяца. Меня привели

в какой-то крошечный кабинетик, где сидевший за столом молодой человек

в форме достал бумажку и зачитал мне приговор «Особого совещания»

(ОСО), что согласно статьям 7 и 35 Уголовного Кодекса СССР, я приговорена

к пяти годам ссылки. Статьи 7 и 35 означали «социально-опасный элемент

общества» и не являлись чисто «политическими», так как по этим же

статьям приговаривались и проститутки. Вообще я должна признаться,

что так и не удосужилась никогда прочитать Уголовный кодекс, или

хотя бы эти статьи из него, полагая, видимо, что это не имеет ко

мне никакого отношения. Следователь тут же любезно спросил, что

я предпочитаю для проживания: Новосибирскую область, Красноярский

край или Южный Казахстан. Я сказала, что, пожалуй, Южный Казахстан,

но главное, чтобы вместе с сестрой. Он сказал: «Какая сестра?! При

чём тут сестра?!» и записал «Южный Казахстан». После чего меня вывели

из кабинета и посадили в «бокс» (о боксе смотри выше). Не успела

я обдумать всё случившееся, как дверь в бокс открыли и вошла… Лариса!!!

Мы бросились друг к другу в объятья, но первым вопросом было: «Ты

что выбрала?!» Лариса сказала, что назвала «Новосибирскую область»,

но просила обязательно «вместе с сестрой». Дальше нас вместе отправили

в общую камеру, где получившие приговор ожидали отправки на этап.

Это был очень тревожные для нас 10-12 дней, так как мы не знали

(а это было самое главное!) отправят нас вместе или отдельно – каждого,

куда он «пожелал». Мы пытались выяснить это, записываясь на приём

к дежурному офицеру, но наши просьбы о приёме игнорировали.

Наконец нас вызвали «с вещами» - вместе. Ура! Значит, едем вместе!

Но куда?!... Этого мы не знали. В очередном «продуктовом» фургончике

нас отвезли на вокзал и посадили в вагон, предназначенный специально

для перевозки арестованных: купированный вагон, но вместо дверей

в купе – запирающаяся на замок решётка, на всех окнах тоже решётки,

по коридору ходят вооружённые охранники. Вагон сначала стоял на

запасных путях, потом его подцепили к какому-то составу и подали

к перрону. По перрону ходили люди (свободные люди!), но вступить

с ними в контакт и выяснить, куда отправляется поезд, мы не имели

никакой возможности. Нас в купе было только двое. Мы стояли у решётки

и смотрели на перрон. Помню, как какая-то женщина, шедшая по перрону

с двумя чемоданами, бросила взгляд на наш вагон и, увидев за решётками

наши лица, от ужаса и удивления уронила чемоданы…

Поезд отправился. Через пару дней прибыли в первую пересыльную тюрьму

– Саратовскую. В пересыльных тюрьмах «уголовников» и «политических»

держали в камерах совместно, камеры были большие, спали не на кроватях,

а на двухэтажных нарах. Пребывание в пересыльной тюрьме, как правило,

было недолгим – три-четыре дня. Потом следующий этап. После Саратова

была Куйбышевская пересылка, потом долгий и мучительный переезд

через жаркие степи и Ташкентская пересыльная тюрьма. Когда мы следовали

из Куйбышева в Ташкент, к нам в купе посадили ещё 16 уголовниц,

которых перевозили из одного лагеря в другой по причинам, связанным

с их венерическими заболеваниями. Таким образом, в четырёхместном

купе нас оказалось 18 человек. Учитывая жару, духоту и жажду этот

отрезок «этапа» оказался довольно тяжёлым, поэтому Ташкентская пересылка

показалась нам местом отдыха. Мы провели там несколько дней, после

чего нас переправили в Джамбул – областной центр в Южном Казахстане.

Там нас поместили в сарай во дворе местного МГБ. В первый же день

я записалась на приём к «начальнику». На следующий день меня отвели

в какой-то кабинет, где я изложила свою просьбу. Просьба моя состояла

в том, чтобы нас отправили в такое место, где я смогу работать,

используя своё образование, так как помогать нам некому, и, значит,

мы должны сами обеспечить своё существование. Я думаю, что чины

местного МГБ прониклись сочувствием к двум девочкам (из которых

одна была ещё школьницей) и через пару дней, вместе с двумя мужчинами,

отправили под охраной на грузовике в посёлок Чулак-Так, находившийся

примерно в 100 км от Джамбула. Мужчины, которых привезли вместе

с нами, оказались: один – юристом из Москвы и двоюродным племянником

Троцкого, а второй – инженером по текстильному оборудованию из Ленинграда.

Посёлок Чулак-Тау был расположен в степи у подножия горы Кара-Тау.

По другую сторону этой горы находился рудник и Горно-Химический

комбинат, на котором добывали фосфоритную руду и превращали её в

муку. Эта мука и была продукцией комбината. Нас привезли к крошечному

домику на краю посёлка, в котором размещалось местное отделение

милиции. Там нам выдали по бумажке, которая заменяла для ссыльных

паспорт, и объявили, что каждые десять дней мы должны являться с

этой бумажкой «на отметку», а, кроме того, мы имеем право перемещаться

только в радиусе пяти километров (видимо, от этого домика). Все

остальные вопросы: где и на что мы будем жить, устройство на работу

и прочее их не касаются и не интересуют.

Так мы оказались «в чистом поле» и абсолютно не знали, что нам делать.

Но оказалось, что слух о нашем прибытии уже разнёсся по посёлку

среди ссыльных, и сразу нашлись люди, готовые нам помочь. Нас пригласили

в гости, накормили и озаботились нашим устройством на ночлег. Так

как все жили в очень стеснённых жилищных условиях, то устройство

на ночлег представляло большую проблему. Наконец, нашли женщину,

которая жила в женском общежитии, а работала ночным сторожем в мужском

общежитии, и договорились с ней о том, что она разрешает нам с Ларисой

ночью спать на её кровати. (Кроме неё в комнате жила ещё одна женщина

– рабочая комбината). Мы были рады и этой возможности и прожили

таким образом (нелегально) почти месяц. За это время ей выделили

какую-то комнатку при мужском общежитии, и она туда перебралась,

а мы «легально» прописались на её койку. Правда, вскоре появились

двое незнакомых нам мужчин, сказали, что они армяне, и принесли

сколоченный ими из досок (новых) топчан, чтобы мы могли спать не

вместе, а раздельно. Топчану нашлось место в комнате и мы «зажили

с комфортом».

На первых порах нам, видимо, прислали какие-то деньги (я не помню!),

но необходимо было устраиваться на работу. Лариса устроилась первой

– счетоводом в местный «Продснаб». Зарплата там была маленькой,

работа кропотливой, и место оказалось вакантным. Я хотела пойти

в школу – учителем математики, но мне сказали, что ссыльным об этом

и думать нечего.

На комбинате директор сказал, что может взять меня только на должность

стрелочника (переводить стрелки на узкоколейке) в горный цех (зарплата

минимальная, работа в три смены). На эту работу я не кинулась, понимая,

что такую или подобную работу я всегда найду.

Тем временем, вольный (москвич), муж одной из ссыльных, работавший

инженером в отделе Главного механика, собрался увольняться и уезжать,

и предложил Главному механику мою кандидатуру на своё место. Главный

механик оказался хорошим русским дядькой, по своей воле приехавшим

с семьей работать на комбинате. Он с легкостью согласился, но преодолеть

сопротивление начальства было нелегко. Не знаю, какие у них были

разговоры, но прошло недели три, прежде чем согласие было получено,

и я вышла на работу в должности исполняющего обязанности инженера.

Кроме меня в отделе работало ещё три человека: инженер – жена начальника

энергопоезда (по-моему, ещё хуже меня разбиравшаяся в технике, хотя

это трудно себе представить!) старший техник – чеченец (ссыльный)

и мальчик-техник (а по существу просто копировщик чертежей), тоже

ссыльный чеченец.

Вообще инженерно-технический персонал на комбинате был в большинстве

своём молодой и делился на две группы: молодые специалисты, присланные

на работу по «распределению» и ссыльные. Между этими группами не

было никаких различий и противоречий и все более или менее близко

дружили (в зависимости от личных симпатий). Разница была только

в том, что вольные могли уезжать в отпуск, куда они хотели, или

в свободные дни съездить в городок Джамбул, а мы – нет. В остальном

условия жизни (труда и отдыха) были приблизительно одинаковы.

В середине второго года моей работы на комбинате мне с Ларисой дали

комнату во вновь отстроенном двухэтажном каменном доме на втором

этаже, с прекрасным видом на степь и горы. В трёхкомнатной квартире

мы получили самую большую (примерно 20 метров) комнату, вторую по

размеру (примерно 14 метров) заняла работавшая инженером-технологом

после окончания Ташкентского Политехнического кореянка Дора, а в

третью – самую маленькую поселили девицу, работавшую «освобождённым»

секретарём комсомольской организации Комбината. И надо сказать,

что наше с Дорой дружное «трио» чувствовало себя полными хозяевами

квартиры.

Вообще жизнь в ссылке (за исключением первых двух-трёх месяцев,

когда быт и работы ещё не наладились) не оставила у меня тягостного

следа. Была компания сверстников, «неформальное» общение, совместные

празднования дней рождений и общих праздников. Был поселковый клуб

(тоже новое здание), где был драмкружок, руководимый ссыльной –

бывшей актрисой Малого театра (я участвовала в спектаклях этого

драмкружка), проводились шахматные соревнования, показывали кино

и, конечно, устраивали танцы. В посёлке по вечерам часто отключали

свет (не хватало электроэнергии на нужды комбината), и тогда мы

шли в клуб, где свет почти никогда не отключали.

В двух-трёх километрах от посёлка было озеро, где можно было ловить

рыбу. Мы рыбу, правда, никогда не ловили, но покупали свежевыловленную

– она была очень вкусная – это был наш основной «деликатес». В посёлке

были небольшие зелёные насаждения и даже что-то вроде парка, а кругом

лежала ровная степь, перерезанная невысоким горным хребтом Кара-Тау.

Весной – в марте, апреле – степь покрывалась ковром тюльпанов и

маков – это было необычайно красиво. В мае всё уже выгорало и до

следующей весны всё было серо-жёлтым и безжизненным. Очень мне не

хватало сочной зелени средней полосы. Летом было очень жарко и очень

сухо, а зимой иногда тепло, а иногда и очень холодно, ветрено и

снежно.

Наступил 1953-ий год. Пришло известие о смерти Сталина. Трудно поверить,

но когда я впервые услышала об этом, то мне хотелось плакать. Не

знаю, почему: то ли было жаль его по-человечески, то ли было страшно

от неизвестности – что будет теперь?! Но потом, когда была объявлена

амнистия для всех заключённых, у кого срок был до пяти лет включительно,

и мы автоматически под неё освобождались, то радости нашей не было

предела.

И вот в июне 1953-го года все документы оформлены, и мы едем домой,

в Москву. В тексте постановления об амнистии было сказано, что все

освобождённые должны быть прописаны по месту прежнего проживания.

Поэтому никаких опасений, связанных с пропиской в Москве, у нас

не было, была чистая радость. Я всю дорогу до Москвы простояла в

тамбуре вагона у двери или у открытого окна, любуясь зелёным цветом

и вдыхая чудесные запахи лесов и полей, которыми мы проезжали. Но

сама Москва меня разочаровала – какие-то неприглядные, обшарпаные

здания, теснота, отсутствие простора и воздуха, к которым я привыкла

в чистом степном посёлке…

Ну, конечно же, радость встречи с родными, друзьями, знакомыми!

Но реальные условия жизни – вчетвером в одной комнате, соседка-КГБ-истка,

которая считала нас врагами, полное отсутствие средств к существованию

– не могли не огорчать. Но главное огорчение было впереди: оно ждало

меня в милиции, куда я пришла оформлять прописку. Милиция решительно

заявила, что прописать нас не может «ввиду отсутствия санитарной

нормы площади». (Санитарной нормой считалось наличие 9 кв.м. на

человека – у нас получалось – около 4-х кв.м.) Мои ссылки на то,

что мы жили там до ареста и согласно условиям амнистии должны быть

там же и прописаны, игнорировались. Я обратилась в более высокие

инстанции – безрезультатно. Как стало ясно впоследствии, они не

считали возможным допустить наше проживание в Москве как «политически

неблагонадёжных элементов», а указанная ими причина была лишь предлогом.

Как живущим без прописки да ещё под бдительным оком соседки, нам

в любой момент грозила высылка из Москвы в 24 часа… Это было малоприятно,

и в результате Лариса уехала в Грозный к родственникам, а я осталась

в Москве и продолжала добиваться прописки, обращаясь во всевозможные

инстанции, в том числе в прокуратуру и в газеты. И добилась! Примерно

через два с половиной месяца я получила разрешение на прописку для

себя и для Ларисы, но Лариса уже успела поступить в Грозненский

нефтяной институт и осталась там, чтобы учиться.

Я решила пойти работать и кончать институт заочно. Сначала надо

было найти работу. Никого ни о чём не спрашивая и не ища никакой

протекции, я решила действовать самостоятельно. Увидев на улице

25-ого Октября (Никольской) вывеску «Союзпроммеханизация», я решила,

что надо попробовать, поскольку это соответствовало моей институтской

специализации. Пошла к начальнику отдела кадров и в ответ на его

вопросы рассказала о себе всё, как есть на самом деле. Почти не

сомневаясь в отказе, я вдруг услышала: «Приходите завтра, я вас

представлю начальнику организации, и напишите короткую автобиографию,

только не надо упоминать то, о чём Вы мне рассказывали, а напишите…»

И он подсказал мне удобную и не вызывающую вопросов формулировку

(сейчас уже не помню, какую).

Я так и сделала, хотя была удивлена чрезвычайно. Но потом, уже работая

в этой организации, я узнала, что начальник отдела кадров был в

прошлом сотрудником «органов» и то ли сам уволился, то ли был уволен,

так что он прекрасно знал, что и как там происходит и, видимо, пытался

хотя бы отчасти «замолить грехи». Итак, я стала работать в «Союзпроммеханизации»

в должности старшего механика. Это была проектно-конструкторская

организация. Работала без вдохновения, но честно.

Лариса тем временем вернулась из Грозного в Москву, переведясь в

Московский институт, и мы продолжали жить с Шурой и Нюрой на Большой

Почтовой улице. Меня приняли в Заочный Политехнический Институт

(ВЗПИ) с зачётом всех сданных в МВТУ дисциплин - на четвёртый курс.

Так что учиться надо было ещё примерно два года. Я получала зарплату,

Лариса – стипендию, так что мы могли жить самостоятельно (хозяйство

с Шурой и Нюрой мы вели раздельно).

Осенью 1954 года одна из дальних знакомых, у которой старшие родственники

были близко связаны с партийными кругами, сказала, что комиссия

партконтроля начала заниматься рассмотрением дел, подобных нашему,

и что нужно написать письмо (заявление) и отнести его непосредственно

в приёмную ЦК. Я так и сделала, и по прошествии короткого времени

меня пригласили прийти для личной встречи. Приняли меня чрезвычайно

доброжелательно и на высоком уровне (кажется, заместитель главы

комиссии партконтроля). Было выражено возмущённое недоумение по

поводу всего случившегося, после чего меня спросили: «Чего Вы хотите?»

Я – как в сказке – назвала три желания:

• Хочу знать об отце (жив ли он и где находится?)

• Хочу, чтобы меня восстановили в комсомоле, так как комсомольский

билет мне после амнистии не вернули.

• Хочу, чтобы мы с Ларисой имели возможность жить отдельно в нормальных

условиях.

Меня заверили, что всё будет выполнено (опять же, как в сказке!)

Был вызван сотрудник, который посадил меня в машину и повёз сначала

в Главную Военную Прокуратуру для выяснения судьбы отца. Там меня

тоже отвели куда-то «наверх», но после некоторого ожидания и тайных

переговоров с извинениями сообщили, что мне придётся придти за справкой

дней через десять в справочное бюро, а сейчас у них «к сожалению»

сведений нет. Эту справку я потом получила, и в ней содержалась

ложная информация о том, что отец в 1938 году «умер от воспаления

лёгких».

Далее меня повезли в ЦК комсомола, где меня принял первый секретарь,

«румяный комсомольский вождь» и, разумеется, новенький комсомольский

билет мне был вручён – я своего добилась, но комсомольской работой

уже больше никогда не занималась.

А через полгода мне был вручён ордер на комнату в новом доме, недалеко

от Песчаной площади. Комната была большая (21 кв.м.) в двухкомнатной

квартире. Интересно, что во вторую (меньшую) комнату вселили семью

из трёх человек какого-то сотрудника КГБ (низкого ранга). Так что

в июне мы уже праздновали новоселье, и жизнь в бытовом отношении

стала намного приятней. Мы договорились с Ларисой, что кто первый

выйдет замуж, тот уйдёт, оставив комнату второму…

Теперь о моей «личной» жизни. Случилось так, что ещё во время первого

семестра институтской жизни я очень сильно влюбилась в одного студента

четвёртого курса. Он учился на другом факультете, у него была любимая

девушка, и моя любовь была чисто платонической, но очень сильной.

Он относился ко мне тепло и дружески, но ухаживал за мной его друг,

к которому я не питала никаких чувств. Не знаю, как это всё кончилось

бы, если бы не произошла трагедия: во время производственной практики

в Ленинграде, возвращаясь с двумя другими ребятами из театра, он

был сбит автомашиной. Те двое ребят отделались ушибами, Илья (так

звали этого незабываемого парня) погиб.

Я не могу даже описать, каким ударом была для меня его смерть!!!

В течение последующих двух лет я все свои поступки, реакции, впечатления

мысленно поверяла тем, как воспринял бы это Илюша, что бы он сказал

и т.д. Затем были разные знакомства, кратковременные увлечения,

но ничего подобного я уже никогда не испытала.

Самой близкой моей подругой со школьных лет оставалась Ира Манфред,

самым близким другом, начиная с 1 курса и до конца его жизни в Москве

(1986 г.) был Адик Биргер. С Адиком у нас были чудесные, ровные

дружеские отношения, основанные на взаимной симпатии, доверии, полном

понимании друг друга. При этом никаких романтических чувств мы не

испытывали, и когда в начале третьего курса все нас спрашивали:

«Вы уже поженились?» – то мы только смеялись в ответ.

Естественно, что вернувшись в Москву из ссылки, я тут же позвонила

Адику, мы встретились и рассказали друг другу обо всём, что произошло

за это время, в частности, о своих «сердечных» делах (тогда это

ещё не было «медицинской темой»). Я узнала, что он познакомился

и близко дружит с одной симпатичной девушкой. Звали её Софа Зингер.

Естественно, он познакомил меня с Софочкой, и я тоже с ней подружилась.

Первого декабря 1954 года мне исполнилось 25 лет. Это был рабочий

день и, едучи на работу в автобусе (я тогда жила ещё на Б.Почтовой,

а работала на Никольской) и глядя в окно, я друг впервые в жизни

осознала свой возраст и подумала, что это уже серьёзно и пора, пожалуй,

выходить замуж. До тех пор я всерьёз даже не воспринимала эту тему,

считая что мне рано думать об этом… Но судьба сделала свой ход:

на следующий день я встретила человека, который стал моим мужем,

другом и отцом всех моих детей. Вечером этого дня (1 декабря) мы

отпраздновали мой день рождения на квартире у Иры Манфред. Были

все близкие мне друзья, всё было хорошо… А на следующий день я с

работы позвонила Софе, и она пригласила меня после работы зайти

к ней в гости. Так как она жила на улице Фрунзе (Знаменка) напротив

Дома Пашкова, а я работала на Никольской, мне ничего не стоило до

неё дойти пешком, я охотно согласилась и пришла. Через некоторое

время она вышла к телефону (у них была большая коммунальная квартира,

в которой их семья занимала две комнаты) и сказала, что зайдет её

знакомый, который сейчас занимается в Ленинской библиотеке, читальный

зал которой располагался как раз в Доме Пашкова.

Через некоторое время появился невысокий симпатичный молодой человек

в очках. Софа нас познакомила – его звали Алик (Роальд) Лещинер.

Как выяснилось впоследствии, это была моя судьба, но тогда я об

этом даже и не подумала. Зато Алик решил всё, видимо, сразу. Он

вообще всегда быстро и правильно принимал все решения, но я смогла

это узнать и оценить только в процессе совместной жизни. От Софы

мы ушли вместе. Алик проводил меня до дома и дал понять, что заинтересован

в продолжении знакомства. Но я как бы пропустила это мимо ушей,

и мы расстались – на три месяца.

В марте мы встретились на праздновании пятилетней годовщины наших

общих друзей Сегалей. Алик опять проводил меня до дома и, начиная

с этого дня, стал активно за мной «ухаживать», а потом настойчиво

и неоднократно «предлагал мне руку и сердце». Я не могла решиться

довольно долго. Наши общие знакомые и друзья меня активно уговаривали

и, в конце концов, в октябре месяце я сказала «да». Двадцать третьего

октября 1955 года я переехала к Алику и началась наша совместная

жизнь. Свадьбу отпраздновали в несколько приёмов, разделив гостей

по категориям: старшие родственники (с моей и Алика стороны), младшие

родственники Алика (их было очень много), друзья и мои младшие родственники.

Так как мы устраивали все приёмы дома, соединить всех вместе не

было никакой возможности. Жили мы в одной из комнат трёхкомнатной

квартиры, где жили ещё родители Алика, Полина Марковна и Ефим Давыдович

с его младшим братом Микой (Мишей) и дедушка с бабушкой (родители

Полины Марковны).

Через полгода после нашей свадьбы поженились и Адик с Софой. Они

образовали гармоничную пару, оба были чудесными людьми, и мы с огромным

удовольствием «дружили домами».

В августе 1956 года родился наш первенец - Дима. Забеременев, я

вскоре ушла с работы, так как чувствовала, что не могу совмещать

беременность с работой и учёбой, а завершить образование мне хотелось.

Правда, учёба затянулась, и я защитила диплом, когда Диме было уже

полтора года. 8 января 1961 г. родился наш второй сын – Слава, а

3 марта 1972 г. появилась на свет дочка – Катя. Так наша семья сложилась

окончательно.

Годы семейной жизни с Аликом были самыми счастливыми в моей жизни.

Было очень много счастливых дней и лет, я всегда чувствовала любовь,

заботу и понимание со стороны Алика. Будучи всегда позитивно и мужественно

настроен, он заражал этим окружающих. Он был настоящей опорой в

любой трудной ситуации. Алик был прекрасным отцом и замечательным

мужем! С ним всегда было интересно, весело, приятно! Я думала, что

вообще не смогу жить, когда его не стало! Но… прошло уже больше

13-ти лет, а я живу… во многом тем зарядом жизни, который я получила

от Алика…

Вот и исполнилось 50 лет нашему первенцу – Диме. Когда праздновали

50-тилетие Алика, у Димы уже родилась старшая дочка – Анечка. Теперь

у Димы уже появился на свет внук Андрюша… Жизнь продолжается!..

Записано по инициативе и под

нажимом моей дочери Кати в августе 2007 г. в городе Highland Park,

штат Нью-Джерси, США.

|